Centre d’incendie et de secours

Professionnels, Santé

En France, le système de secours d’urgence relève de la politique publique de sécurité civile. Ces missions sont principalement assurées par les sapeurs-pompiers.

-

Coordonnées

- +33 (0)5 55 93 01 77

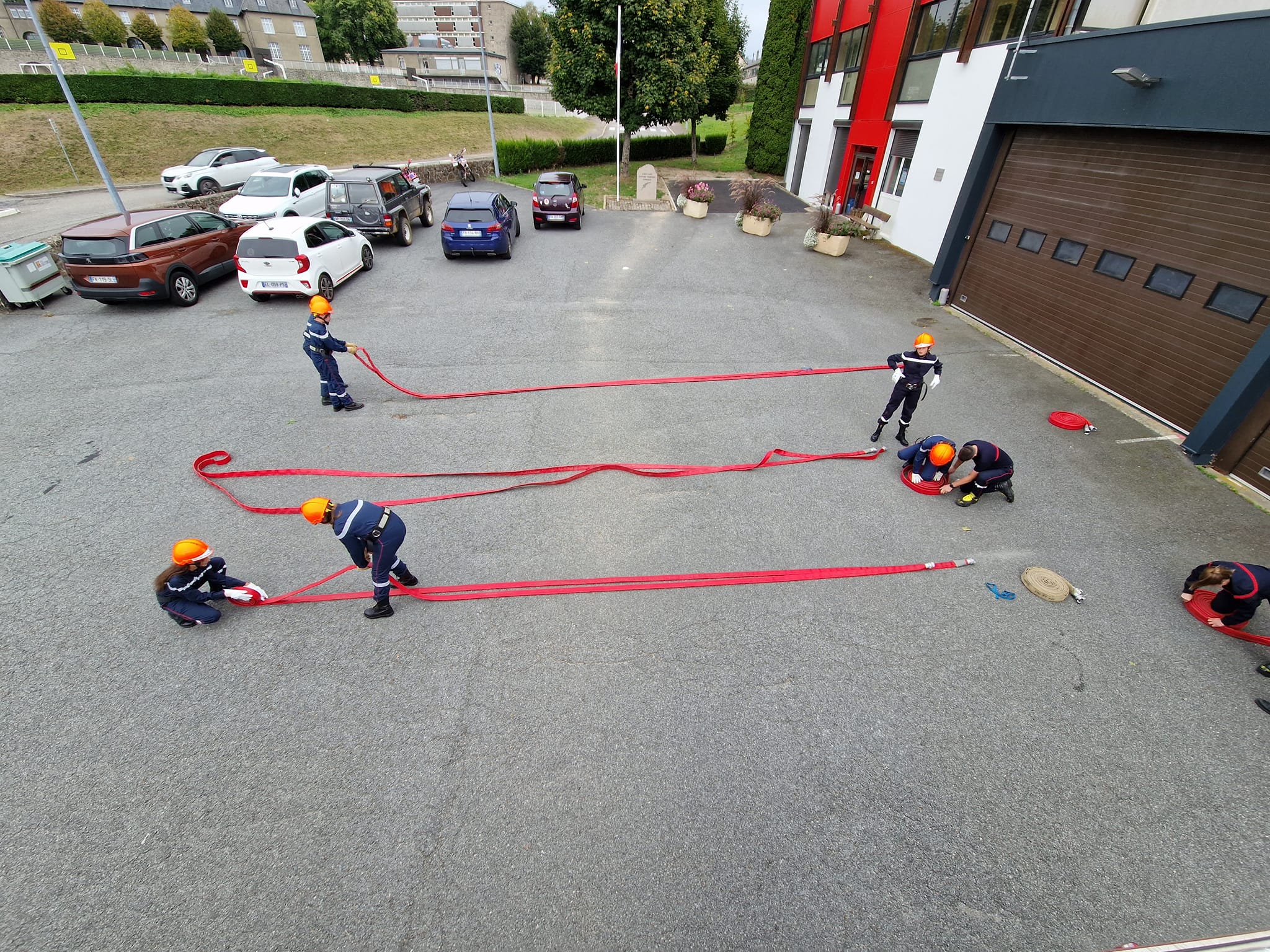

La commune est dotée d’un Centre d’incendie et de secours, installé 5 rue des écoles. L’effectif, composé de 39 sapeurs-pompiers volontaires et d’un sapeur-pompier professionnel chef de centre, réalise annuellement environ 700 interventions (incendie, secours à la personne, opérations diverses, etc.).

Ils sont 28.200, filles et garçons, à se retrouver chaque semaine dans les 1.500 sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP).

Ils suivent une formation tout au long de l’année scolaire, souvent les mercredis et/ou samedis.

Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous souhaitez devenir sapeur-pompier plus tard ?

Rejoignez les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) !

vous pouvez prendre contact avec

SDIS de la Corrèze

Avenue Evariste-Galois, BP 107

19003 TULLE Cedex

Fax : 05 55 29 64 01

Téléphone : 05 55 29 64 00

http://www.sdis19.fr/

Au plus près de la population, les sapeurs-pompiers corréziens assurent le maillage des secours sur tout le département de la Corrèze.

En s’engageant librement en qualité de sapeur-pompier volontaire, le citoyen décide, en marge de sa profession, de ses études et de sa vie de famille, d’être disponible et de mettre ses compétences et son énergie au service du public.

Aujourd’hui, le SDIS de la Corrèze compte 36 centres d’incendie et de secours, assurant un maillage serré du département. Sur ces 36 unités, 33 sont exclusivement composées de sapeurs-pompiers volontaires.

La réponse opérationnelle du service repose donc en grande partie, sur l’engagement citoyen, et sur le dévouement des sapeurs-pompiers volontaires, qui garantissent un service public de proximité, dans les zones rurales notamment.

Les sapeurs-pompiers volontaires contractent un engagement d’une durée de 5 ans et exercent les missions identiques aux sapeurs-pompiers professionnels.

De nombreux centres de secours cherchent à recruter des sapeurs-pompiers volontaires.

Si vous habitez dans le département, que vous avez entre 16 et 60 ans et que vous êtes en forme physiquement, n’hésitez pas à prendre contact avec le centre de secours le plus proche de votre domicile, voire de votre lieu de travail.

Le système français de secours d’urgence et de protection des populations

Notre système de secours d’urgence relève de la politique publique de sécurité civile, et concerne :

- la prévention des risques de toute nature,

- l’information et l’alerte des populations,

- la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les

- catastrophes.

Il ressort d’une compétence partagée entre l’État et les collectivités locales.

Les missions de secours d’urgence sont principalement assurées par les sapeurs-pompiers, regroupés au sein d’établissements publics départementaux (les services départementaux d’incendie et de secours – Sdis), complétés dans une vingtaine de départements par des corps communaux et intercommunaux, ainsi que d’unités militaires (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et Bataillon des marins-pompiers de Marseille). Toutes ces organisations sont identifiées par un vocable commun : les services d’incendie et de secours.

À leurs côtés agissent également les moyens nationaux de la sécurité civile regroupés au sein de la Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur : administration centrale, avions bombardiers d’eau et hélicoptères, démineurs, etc. ainsi que des formations militaires de la sécurité civile (FORMISC). Depuis le 26 août 2019, Alain Thirion est le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Il est épaulé par son adjoint Michel Marquer, chef du service chargé de la direction des sapeurs-pompiers.

Enfin, ce dispositif est renforcé en cas de besoin par différents services de l’État, les associations agréées de sécurité civile, les réserves communales de sécurité civile et des moyens privés réquisitionnés.

Au niveau de la commune

Le Maire est responsable de la sécurité dans sa commune. Chaque commune est protégée par un centre de secours (CS), qui peut être situé dans une commune voisine, ou plusieurs selon son importance. Si un même centre de secours défend plusieurs communes, il peut aussi exister des centres de première intervention (CPI), plus petits.

Les centres d’incendie et de secours

Ce sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention, en fonction du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :

- Les centres de secours principaux (CSP) peuvent assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

- Les centres de secours (CS) peuvent assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

- Les centres de première intervention (CPI) peuvent assurer au moins un départ en intervention.

Les effectifs

Chaque centre d’incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies.

Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence, du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

- Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention.

- Les personnels d’astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.

Le règlement opérationnel

Il est arrêté par le préfet, après avis d’un comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours et du conseil d’administration. Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d’incendie et de secours et détermine obligatoirement l’effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :

- Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;

- Les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;

- Pour les autres missions, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.

Le règlement opérationnel détermine aussi les véhicules pour lesquels l’armement peut être différent de ceux définis ci-dessus. Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d’incendie et de secours ; il est notifié à tous les maires du département.

Financement des secours d’urgence en France

Les dépenses des services départementaux d’incendie et de secours s’élèvent à 4,8 milliards d’euros par an.

Elles sont financées par :

- la contribution des Conseils départementaux

alimentée à hauteur d’un milliard d’euros par une fraction de la TSCA (Taxe spéciale sur les conventions d’assurance) versée par l’État au titre du financement des Sdis - la contribution des communes et intercommunalités

- les autres ressources